研究室インタビュー

実測と企業との共同研究を重視する

信州大学

|高村 秀紀研究室

高村秀紀 教授

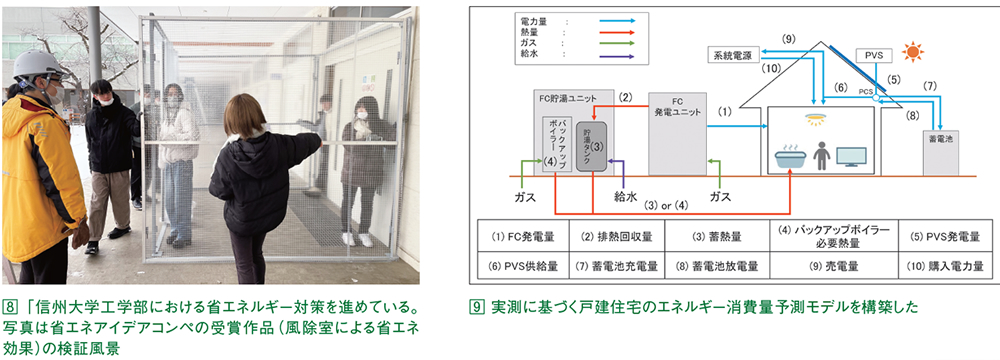

SDGsや脱炭素化が加速する中、省エネ住宅や資源循環など様々な取り組みが進む。中でも建物の環境を整える設備分野の役割は大きい。高村研究室では理論解析と現地調査を両輪に、再生可能エネルギーや高効率設備を導入したSDGsを達成する建築物の開発に取り組んでいる。

高村秀紀 教授

-

(たかむら ひでき)

1971年神奈川県生まれ。

1998年 信州大学大学院工学系研究科社会開発工学専攻博士前期課程修了。

1998年-2004年 株式会社カネカ 住宅資材部に勤務。

2004年 信州大学工学部社会開発工学科助手。

2010年 同大学工学部建築学科准教授。

2018年 同大学工学部教授

現場の重要性をカネカで学ぶ

学生時代と教員時代で25年間、信州大学で研究を行なっている高村秀紀先生だが、大学受験の頃、特に信州大学を強く志望していたわけではなく、母親の実家が須坂で、何となく誘導されて受験したと笑いながら話す。子どもの頃、夏休みの多くを須坂で過ごし、山々に囲まれた自然豊かな長野のまちは馴染みが深く、信州大学への進学は高村先生にとって自然な流れだったのかもしれない。

大学では住環境の快適性や省エネに興味を持ち設備を専攻。修士課程まで進み、当時、住宅にも広がりつつあった床暖房の研究を行う。修士では老人ホームの床暖房の予測制御に関する実験を行ない、その結果をもとに深夜電力を使って蓄熱する床暖房の制御と快適性について分析した。

研究に没頭する日々を過ごした高村先生だが、修士課程修了後は化学メーカーのカネカに就職する。当時、博士課程を終えてから民間企業に就職するのは難しかったので、修士修了後に一度就職するという道は珍しくなかったという。ただし、研究室の先生からは修了する前に査読論文を書くよう勧められた。

海外へ卒業旅行を予定していたので、先生にそのことを話すが、「そんなものは行く前に書きなさい」と指示を受け、「飛行機を予約していたので、とにかく急いで書きました」と、論文を執筆し、修士課程在籍中に2本の論文業績を得た。論文はその後社会人になってもう1本執筆して、合計3本で博士号を取得。「当時は厳しい先生だと思いましたが、そのおかげで博士号をとることができました。今となっては、本当の意味で、立派な教育者で優しい先生だった」と振り返る。

カネカでは住宅資材部に配属される。当時カネカは、外断熱・二重通気工法であるソーラーサーキット工法の開発に取り組んでいた。ソーラーサーキットでは、断熱材を厚くすると夏期に取得した熱が逃げにくくなるため、床下から空気を入れて屋根から排熱し、室内環境を快適な状態に保つ。高村先生はその効果を最大化させる仕様の検討を担当した。ただし、開発と言っても比較的マーケットに近い部署で実験やシミュレーションといった業務以外にも、実在する住宅を実測したり、時にクレーム対応まで行ったりと現場と接することが多かった。クレーム対応は嫌な仕事ではあるが、対応するのが自分で開発した技術や商品だから、話を聞いたり、実際の現場を見たりして、どこがおかしいかが確認でき、それが次の開発につながる。このようなカネカでの業務が、現場を重視するという現在の研究スタイルにつながる、とてもよい経験になったという。

幅広い企業との共同研究

カネカに入社2年目に、カネカに在籍しながら博士課程に進むことにした。博士論文のテーマは修士に引きつづき床暖房の予測制御に関するテーマで研究を進める。床暖房は深夜電力を使い蓄熱するので、通電する時間で蓄熱量が変わる。翌日の外気温度などを推定してどの程度の蓄熱が必要かを予測し、通電時間を制御する。機械学習の手法の一つであるニューラルネットワーク予測制御に関する博士論文を執筆した。

博士課程修了後、高村先生は研究者の道を選び、迷いはあったが、学生と研究やプロジェクトに取り組むことに魅力を感じ、カネカを退社し信州大学の助手となる。それから約20年間、精力的に多くの研究やプロジェクトに取り組んできた。国からの交付金が限られる中、企業から共同研究の相談があれば、「計測したり、実験して思考したりするフィールドを与えてもらうことは有難い」と提案は基本的に受けるようにしており、これまで多岐にわたる共同研究を手掛けてきた。通常、設備の分野でも戸建住宅や病院、オフィスビルというように建物ごとに専門が分かれるが、高村先生が研究対象としてきた建物は病院、市庁舎、戸建住宅などと幅広い。「いろいろな建築を対象としている中で、住宅の考えをオフィスに当てはめてみたりするのが面白い。一般建築だと外気温度を空調機で調整してから室内に取り込みますが、住宅はせいぜい熱交換換気するのが限界でした。そのため、住宅で外気を取り入れたところから負荷処理をしようという考えがなかった。住宅でも空調室のようなものをつくって、そこに外気を取り込めば、負荷は変わらないが快適性は向上します」と言い、逆に住宅から一般建築への応用については「大きな建物を評価する際、専用の計測器は高価ですが、住宅用の計測器も工夫すれば使えます。専用の計測器は扱いが難しいですが、住宅用の計測器であれば扱いやすい」と、分野横断的に研究に取り組んできたからこそのアイデアを持っている。

これらの共同研究の多くは大学の地元である長野県内のプロジェクトが多く、企業は県内と県外で半々くらいという。長野の特徴は「寒冷地」と「日格差」。夏でも夜は涼しく、夜の冷気を利用することに長けた設備の組み合わせを探っている。

「地元の工務店さんはいろいろなアイデアをお持ちで、ハウスメーカーや他県の工務店さん達の真似をするのではなく、独自の方法で家づくりをしたいと思っています。私も国の基準で決まったことではなく、長野で独自のことにチャレンジして、こんなことだってできると長野から全国に発信したいのです」と楽しそうに話す。

実測に勝るものはない

高村先生が研究において重要視していることの一つに実測がある。研究において計算やシミュレーションは大切だが、それ以上に「実測に勝るものはない」という。実測に基づいたプロジェクトに、住宅の施工現場から出る廃棄物の実測調査がある(写真3・4)。近年、廃棄物をゼロにするゼロエミッションの取り組みが進む中、建設現場においても廃棄物量を減少させるとともに、発生した廃棄物をより質の高い資源へ再資源化することが求められている。そのような中、高村先生がいろいろな施工現場を測定して回ったところ、中でも工務店の施工現場で廃棄物が多く出ていた。工務店は大手のハウスメーカーほど、ゼロエミッションの取り組みが進んでいないが、工務店が環境問題に関心がないわけではない。地元の工務店2社と中間処理業者1社が高村先生の提案に賛同し、協力してくれた。まずは住宅50棟もの建設現場の廃棄物をひたすら実測していった。何の廃棄物がどれだけ出ているのか、重量を計測しマテリアルを一つずつチェックする。リサイクルされるものとされないものを分別し、リストにまとめていった。そして、実測から得た結果を工務店にフィードバックして、ゼロエミッションの観点から資材を検討した。この取り組みは継続して行われ、協力した2社の工務店と中間処理業者とともに「ゼロエミッション研究会」を立ち上げた。「廃プラスチックのハロゲン含有の有無の把握」など具体的な調査へと発展し、いくつかの成果の発表も行った。

もともとこの取り組みは「家をつくるのに、何の部材がどれだけ使われているのだろう」という高村先生の興味から始まった。学生と釘1本からすべての建築資材を施工現場で調査するという作業を続けた。地道でつらい作業だが、設計図面では拾いきれない部材があるため、現場で調査しなくてはならない。「測ることは軽く見られていますが、測った結果は事実なので、それが一番強いと思っています」というが、カネカ時代に身に付けた現場主義が垣間見られる。

設備は開発ニーズ、人材ニーズが高い

共同研究が多い高村研究室の学生は、社会人との協働を通して対人関係や資料の作成能力、プレゼン能力とさまざまに鍛えられる。力を付けた学生は、ゼネコンやサブコンを中心に、電力系企業などのインフラ系企業などに就職する。高村先生は、研究で協力し合ったハウスメーカーや長野県内の企業にも就職して欲しいし、また視野を広げて異なる業種や中小の企業を見て欲しいという。高村先生が化学メーカーのカネカで今につながる貴重な経験を積んだように、空調機メーカーや建材メーカーなど設備の知識や技術が活かせ、規模や安定性もあるが、知名度が低い企業が少なくない。そういった企業の存在を学生に知ってもらうために、最近は学科で合同企業説明会を企画しているという。

「建物の躯体は100年間維持するけれど、設備は20年間維持すればよいでしょう。言い換えれば建物の一生の中で設備は5回ほど更新する機会がある。設備は短いスパンで効率のよい機器が開発され世に出てきます。古い設備を使い続けるより、新しいものに取り換えた方が環境の面からもよい場合があるのです」と話すが、それだけ設備の分野は開発のニーズが高く、そこに携わる人材を必要としている。高村研究室から地球規模の課題を解決する人材が輩出されることを期待したい。

研究室メンバーに聞きました

[ 質問項目 ]

1)研究室を選んだ理由

2)研究室の良いところ

3)研究テーマ

-

太田 修平さん おおたしゅうへい(修士2年)

1)社会問題解決の前線に立つ方々と関われるから。

2)オン・オフがしっかりしている。

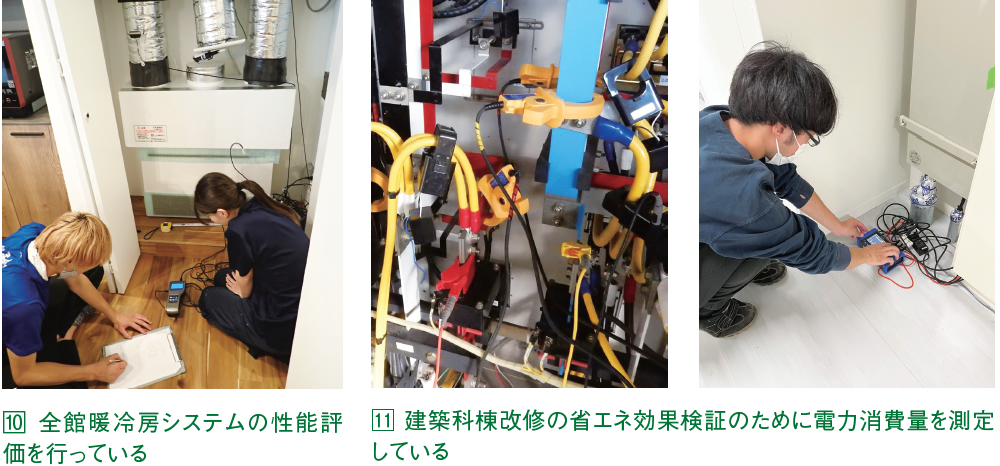

3)住宅における新全館空調システムに関する研究。地元企業が開発した新たな全館空調システムについてシミュレーションや実測により改善を検討。 -

中村 雄大さん なかむらゆうた(修士2年)

1)病院や大学施設のような比較的大きな建物を対象にした研究テーマがあったため。

2)真面目な人が多いが、ふざける時はふざけると、メリハリがある。

3)大学施設の省エネルギー化に関する研究 -

日浦 遼介さん ひうらりょうすけ(修士2年)

1)企業と共同研究を行っているから。

2)企業の方とのメールのやりとりや会議は貴重な経験になる。高村先生が飲み会などで楽しく話してくださる。

3)駐在所に対する一次エネルギー算定プログラムと実測結果の比較。 -

布野 稜芽さん ふのりょうが(修士2年)

1)ゼネコンへの就職を考えていたので環境系の研究室でも企業との関りが多い高村研を選んだ。

2)運用段階の建物を扱うため責任感をもって研究に臨める。

3)病院の熱源設備を対象とした運用改善を機器更新による省エネルギー効果の定量化。

-

森 星斗さん もりほしと(修士2年)

1)企業との共同研究を通してさまざまな経験を積めると思ったため。

2)メンバーの各々が独自の研究テーマを持っているため、同じ研究室でもまったく異なる研究をしていて面白い。

3)全館空調システムにおける設計手法の構築。 -

山本 陸人さん やまもとりくと(修士2年)

1)卒業論文や修士論文のレベルが高いから。

2)ゼミテーマで意見交換したことを、自身の研究に活かせる。

3)壁体内空気循環暖房システムに関する研究。床・壁・天井の六面に、エアコンを用いた輻射暖房システムを研究している。 -

上野 大樹さん うえのたいじゅ(修士1年)

1)学祭や地域の祭などに参加しており、盛り上がる時はしっかり盛り上がるから。

2)社会人と関るので、責任感を持って研究を行っている。

3)住宅建設時に発生する副産物のゼロエミッション化に関する研究。 -

髙村 凌さん たかむらりょう(修士1年)

1)信州で夏季、冬季の寒暖差を体感する中、より快適で省エネな建築物に興味を持ったから。

2)研究室に計測器が豊富にあり、使用方法を学びながら研究を行なえる。

3)ZEB化を目指した市庁舎の環境負荷低減に関する研究。 -

竹内 珠里花さん たけうちじゅりか(修士1年)

1)「人の技術」と「人の暮らし」と「環境」に関われる設備分野に興味を持ったから。

2)真面目で、各学年の成績トップの人が集まりがちだと思う。

3)全館空調システムを導入した住宅の設計手法に関する研究。 -

鍋田 萌さん なべたもえ(修士1年)

1)先生が真面目で、研究室の運営に熱心。先輩も穏やかな方が多いと感じたため。

2)環境系の研究室の中でも実測することが多く、さまざまな計測器を扱う機会がある。

3)電気・ガス併用型学生食堂におけるエネルギー消費構造の把握。 -

石島 大さん いしじまだい(学部4年)

1)建築を学ぶ中で、住宅やビルの室内環境について興味を持ったから。

2)皆仲が良く、昼休みは中庭でキャッチボールやフリスビーなどをして遊ぶこともある。

3)防災備蓄倉庫における潜熱蓄熱材の遮熱効果の研究。 -

清水 莉都さん しみずりと(学部4年)

1)住宅の省エネに興味があったから。

2)ユーモアのある先輩方で、質問に対して丁寧に対応してくれる。

3)住宅の空調設備。住宅の温熱環境、快適性、省エネ性等を実測により評価する。 -

杉 奏汰さん すぎかなた(学部4年)

1)社会と関りながら研究を行うことで、社会に出た際のステップアップができると考えたため。

2)研究と遊びのメリハリがしっかりできている。

3)長野県に立地する駐在所におけるエネルギー収支の実態把握。 -

高橋 航さん たかはしわたる(学部4年

1)アウトドアが趣味で、建築でも自然環境の保全につながる環境設備について興味を持ったから。

2)企業と協力して研究を行う中、学生のうちに社会人としてのスキルを学べる。

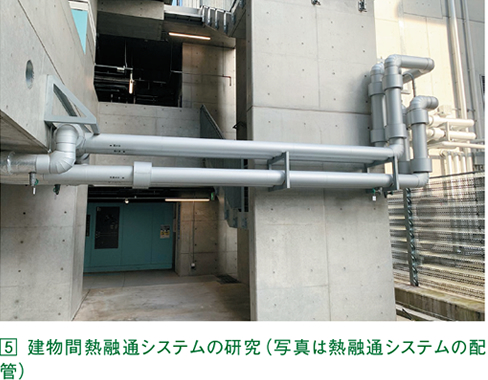

3)実運用を踏まえた建物間熱融通システムにおける実施時間の検討。

-

吉田 悠起さん よしだゆうき(学部4年)

1)企業との共同研究で、専門知識やコミュニケーション能力を伸ばせるから。

2)ゼミテーマでメンバーとのつながりが深まり、新しい知見を吸収できる。

3)外皮改修によるエネルギー削減効果と温熱環境改善効果の検証に向けた実態把握。 -

本記事内容は、こちらからもダウンロード可能です。